Герои

1928 г.р.

Воинское звание: сержант.

Место рождения: д. Вышегоры, Бельский р-н, Тверская (Калининская) обл.

Серёжа Корнилов учился в нестеровской школе, в деревне Нестерово, в 3 км от д. Вышегоры. Он окончил всего 4 класса, когда началась Отечественная война. Отца мобилизовали на фронт.

В октябре 1941 г. в Бельский р-н вошли немцы. На оккупированной территории в ноябре 1941 г. был сформирован партизанский отряд им. Щорса. Отряд образовался из солдат, попавших в окружение, и местной молодёжи. Ушёл к партизанам старший брат Сергея Пётр, младший пошёл с ним.

Из книги Жарикова А.Д. «Юные партизаны»:

«Отряд имени «Щорса» действовал на территории Иваньковского сельского Совета. Осенью 1941 года фашисты захватили деревню Вышегоры Бельского района. Молодежь района, среди которых был, и двенадцатилетний пионер Сережа Корнилов вступили в партизанский отряд имени Н.А. Щорса. Сережа стал разведчиком».

Из книги И. Борисова «Покуда бьётся сердце»:

«В партизанский отряд им. Щорса Серёжу взял брат Пётр. Маленький, худенький, в рваной одежде, Серёжа появлялся в деревнях, где размещались гарнизоны противника. Его озорные глаза «снимали» то, что нужно было партизанам; где и какие стоят у фашистов войска чем вооружены. Случалось, всякое. В д. Крапивня, жена полицая опознала в нём партизана. Его избили и заперли в сарай, но, к счастью, свои ночью освободили».

Сергей Корнилов, тринадцатилетний мальчишка, служил рядовым разведчиком с 12 ноября 1941 г. по 22 марта 1943 г.в партизанском отряде им. Щорса. Партизан-разведчик ходил по сёлам, железнодорожным станциям и собирал сведения о гитлеровских гарнизонах, участвовал и в боевых операциях.

Из воспоминаний Сергея Михайловича Корнилова:

«Сначала, конечно, меня испытывали, но потом стали отпускать на задания одного. Зимой становился на лыжи, заезжал в знакомые деревни покататься с местными ребятишками. Наблюдал, сколько там солдат стоит, техники. Однажды промышляю, таким образом, а мимо проходит местная женщина. Спросила с удивлением: «Серёга, ты что в нашей деревне делаешь?». Наш разговор услышали рядом проходившие полицаи. Меня за грудки и на допрос к офицеру. Обнюхали, не пахнет ли одежда костром. Переводил, помню, наш гад – местный учитель немецкого языка. Офицер сначала коньяк и шоколад предлагал, спрашивал, что в деревне делаю. Потом меня сильно избили и кинули в пристройку. На третью ночь партизаны, не дождавшись меня, разгромили гарнизон. Переводчика взяли живым».

Или вот ещё был случай: «Партизаны должны были взорвать железную дорогу, но ее зорко сторожили немцы. Меня нарядили в девчонку: юбка из мешковины, платок на голову. Я набрал хвороста. Немцы подумали: побирушка дрова собирает. Вытащил из хвороста взрывчатку и заложил под рельсы. Нас было трое в той операции».

Ранней весной 1943 г. фашисты прилагали все усилия, чтобы покончить с партизанами. Партизанский отряд оказался в окружении. Командир не раз пытался связаться с командованием советских войск, посылал на связь лучших разведчиков, но всё тщетно. Вражеское кольцо сжималось, силы отряда таяли. Серёжа Корнилов предложил план, как выбраться из окружения. Было решено зарыть Сергея в снег в лесу, а самим отходить к западной группе отряда. Преследуя партизан, гитлеровцы уйдут с этого места, а Сергей проберётся к своим. План рискованный, но другого выхода не было. Вечером командир и комиссар выбрали место ближе к дороге. В углублении сделали из веток постель. Когда Сергей лёг, его укрыли белым маскхалатом и снегом.

Ориентировку во времени мальчик потерял сразу, как только остался под снегом. То казалось, что прошло не меньше часа, то будто пять минут назад заглохли шаги командира. Сначала стали мёрзнуть ноги. Возле лица подтаяло, и за ворот покатились ледяные капли воды. Пошевелиться нельзя = свалится маскировка. Постепенно холод стал пробираться и под шубёнку. Скоро почувствовал покалывание в ступнях и нестерпимую ломоту в коленях. Пять часов лежал парень, боясь пошевелиться. Слышал немецкую речь, конский топот, взрывы и далёкий стук пулемётов. В маленькое отверстие перед левым глазом виднелось небо. Вечерело. Вдруг Сергей увидел на сучке серенькую белку. Если белка спокойно сидит на сучке, значит, поблизости никого нет. Серёжа осторожно встал. Шагнул и… упал. Ноги как деревянные. Опять встал, хотел, не обращая на боль, двигаться, но сил не хватило, опять упал. Так, переползая от дерева к дереву, он пробирался к своим. Сергей отморозил ноги, но дошёл.

Вскоре части Красной Армии нанесли сокрушительный удар врагу, прорвали огненное кольцо, где до последнего патрона сражались партизаны. В марте 1943 г. партизаны соединились с частями Красной Армии и освободили город Белый и район.

За подвиги пятнадцатилетний партизан Серёжа Корнилов был представлен к ордену Красного Знамени. Награду юному разведчику вручали в Кремле.

Из воспоминаний Сергея Михайловича Корнилова:

«За мной прислали самолет. В Москве одели в красноармейскую военную форму. В Кремлевском зале посадили в первый ряд. Кругом одни генералы, все в орденах. Я совсем оробел. Приглашают меня для вручения – ноги ватные. А тут еще весь зал встал – мне хлопают так, что уши заложило. Михаил Иванович коробочку с орденом вручает и говорит: «Надеюсь, сынок, не последний раз…». Потом все сфотографировались с Калининым, меня рядом с ним усадили…»

После освобождения Бельского района Серёжа Корнилов из партизанского разведчика перешёл в сыновья авиационного полка. Техники заприметили смышлёного, закалённого в боях парнишку, пристроили к делу – зачислили в авиачасть. Вскоре Сергей стал стрелком-радистом. Уничтожал врага в небе над Румынией, Болгарией, Венгрией, Чехословакией, Австрией.

639-ый штурмовой авиационный орденов Суворова и Кутузова полк, в котором служил Сергей, встретил Победу в Вене.

После войны С.М.Корнилов работал в г. Белом шофёром передвижной механизированной колонны, затем слесарем и шофёром в совхозе «Иваньковский».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, сержант Корнилов Сергей Михайлович награждён:

- орденом Красного Знамени от 10.12.1943 г. за взрыв вражеского эшелона, участие в боях и в разведке;

- медалью «За взятие Будапешта» от 20.11.1945 г.;

- медалью «За победу над Германией» от 12.01.1946 г.;

- медалью «За взятие Вены» от 09.02.1946 г.;

- почётным знаком «Юный воин»;

- медалью «Партизану Отечественной войны»;

- орденом Отечественной войны ΙΙ степени от 06.04.1985 г.

О Подвиге Серёжи Корнилова написано в книгах:

- А.С.Солодов «Красные тюльпаны»,

- А.Д.Жариков «Юные партизаны», «Невидимки»

- И.Борисов «Покуда бьётся сердце»,

- И.Васильев «Память»,

- И.Монахов «Память ищет приюта»,

- М.А. Белозеров «Историческое обозрение Бельского края».

https://xn----7sbejdf1bxejqq1jg.xn--p1ai/component/k2/itemlist/category/22-geroi#sigProId148fb784da

1915 г.р.

Воинское звание: майор технической службы.

В РККА с 1936 г.

Место призыва: Бакинский ГВК, г. Баку, Азербайджанская ССР.

Место рождения: г. Баку, Азербайджанская ССР.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, майор Свойкин Василий Дмитриевич награждён:

- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 09.05.1945 г.

- медалью «За боевые заслуги» от 30.04.1954 г.

- орденом Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г.

1898 г.р.

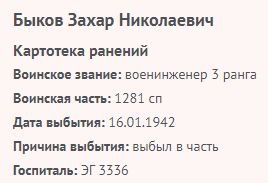

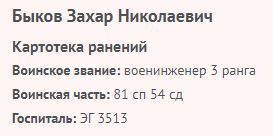

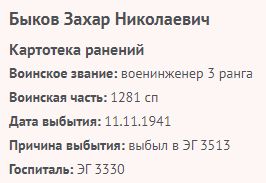

Воинское звание: старший техник-лейтенант, военинженер 3 ранга, ополченец.

В РККА с 09.1919 г. по 1921 г. и с июля 1941 г.

Место призыва: Ленинский РВК, Ленинский р-н, г. Москва, Московская обл.

Место рождения: д. Шепелево, Касимовский р-н, Рязанская обл.

Должность: старший техник-лейтенант, военинженер 1281-го стрелкового полка 1-ой Ленинской стрелковой дивизии народного ополчения г. Москвы.

Быков Захар Николаевич с 1910 по 1917 гг. обучался в Строгановском училище у С.В. Ноаковского, Ф.О. Шехтеля, Ф.Ф. Федоровского, Н.Н. Соболева.

С 1922 по 1929 гг. - учился во ВХУТЕМАСе–ВХУТЕИНе у А.А. Веснина, Л.С. Поповой, А.М. Родченко, состоял членом общества «Конструктивистов». С 1929 по 1930 г. преподавал во ВХУТЕИНе на дерметфаке в должности ассистента по техническому рисунку. В период с 1938 по 1955 гг. побывал начальником Главизо Комитета по делам искусства и начальником главка по художественной промышленности Комитета по делам архитектуры.

Из воспоминаний Захара Николаевича Быкова: «С победой Октябрьской революции начинается новая жизнь. Во всех районах шла стрельба, не зная как примкнуть к восставшим и принять участие в боях, я под пулями перебегал улицы и площади, думая, что этим помогаю рабочим отрядам. В одном месте я проник на баррикады, но меня прогнали: «Уйди, подстрелят тебя!». Октябрьские дни окончательно укрепили мое революционное сознание.

Большинство учащихся Строгановского училища еще собирались группами во дворе, в ожидании открытия школы. Я не ждал перемен, увлеченный революционными событиями я избрал свой путь - участие в создании новой жизни. После октября, когда были организованы милицейские отряды для охраны и поддержания революционного порядка и безопасности, я записался в милицию».

В 1919 году, во время гражданской войны в России, Захар Быков добровольцем пошел в Красную Армию. После демобилизации в 1921 году он вернулся к обучению и работе на производстве, где он работал на Пресненском и втором часовом заводах в качестве чертежника, начальника конструкторского бюро и технического директора.

Проект походного алюминиевого чайника-котелка студента Захара Быкова экспонировался на Парижской выставке (1925).

Важным событием в жизни Захара Николаевича было его участие в Великой Отечественной войне. В 1941 году в возрасте 43 лет он добровольно вступил в ряды народного ополчения г. Москвы и был направлен на фронт в составе 1-ой Ленинской дивизии народного ополчения.

Участвуя в боях в Смоленской обл. старший техник-лейтенант Быков Захар Николаевич был тяжело ранен и направлен в эвакогоспиталь. Был на излечении в трёх эвакогоспиталях, дислоцированных в г. Тюмени: ЭГ-3330, откуда был 11.11.1941 г. переведён в ЭГ-3513, затем в ЭГ-3336, из которого он выбыл в часть. По излечении Быков Захар Николаевич работал в мастерских фронтовых художников.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, старший техник-лейтенант Быков Захар Николаевич награждён:

- орденом Отечественной войны ΙΙ степени от 06.04.1985 г.

- медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Быков Захар Николаевич создал программу по украшению городов и сел, разрушенных войной. Захар Николаевич работал на реконструкции разрушенных зданий, создавал карты городов и разрабатывал проекты памятников павшим в боях. Также он организовывал и преподавал военно-художественные курсы для военнослужащих, где обучал их художественной грамотности и оформлению военной техники.

В Строгановке Быков Захар Николаевич преподавал с первых дней ее воссоздания в 1945 г. Именно усилиями Быкова было построено новое здание МВХПУ. Но важнее здания та огромная роль, которую сыграл Быков в процессе формирования факультета промышленного искусства и становления художественно-промышленного образования в Строгановке. Захар Николаевич занимался подбором и воспитанием кадров, участвовал в учебно-методической работе, организовывал выставки и возглавлял делегации в командировках, последовательно пропагандировал деятельность училища. Новая Строгановка, дотоле мало кому известная, стала приобретать популярность. Поскольку Строгановка стала головным вузом, был основан диссертационный совет, сформированы структуры факультетов и кафедр.

Быков Захар Николаевич - член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор.

С 1955 г. - ректор МВХПУ. На посту ректора З.Н. Быков оставался до 1967 г., не порывая связи с Училищем и после.

https://xn----7sbejdf1bxejqq1jg.xn--p1ai/component/k2/itemlist/category/22-geroi#sigProId8b9dffe16e

1903 г.р.

Звание: гвардии капитан.

В РККА с 13.12.1926 г.

Место призыва: Ленинский РВК, г. Москва, Московская обл.

Место рождения: г. Пушкино, Пушкинский р-н, Московская обл.

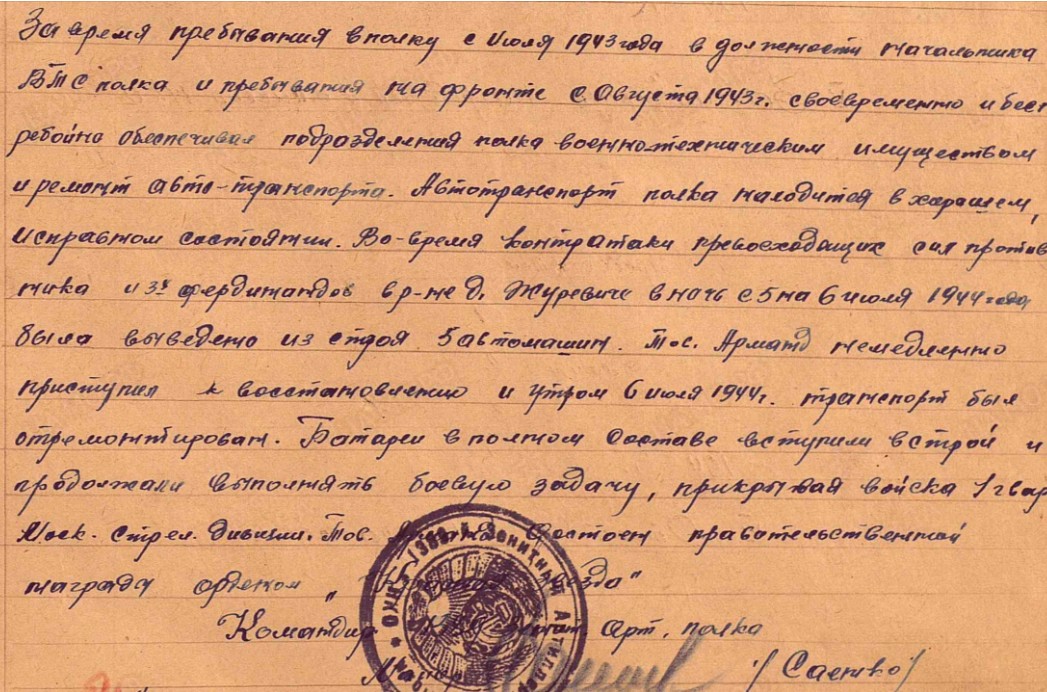

Должность: начальник военно-технического снабжения 1389-го зенитного артиллерийского полка 34-ой зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования.

Участие в Отечественной войны: 1941г. – апрель 1944 г. – Западный фронт, с апреля 1944 г. – 3-ий Белорусский фронт.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, гвардии капитан Арманд Андрей Александрович награждён орденом Красной Звезды от 19.08.1944 г. за то, что:

Гвардии капитан Арманд Андрей Александрович умер от ран, полученных при исполнении служебных обязанностей, 07.10.1944 г.

Страна захоронения: Литва.

Место захоронения: г. Мариамполе, ул. Армино, старое городское кладбище, кладбище советский воинов.

Жена героя Арманд Хисна Самойловна проживала по адресу: г. Москва, ул. Менежная, д.9, кв.7.

Историческая справка: Кладбище советских воинов в городе Мариямполе, Литва. Общее количество похороненных на мемориале - 1877, в том числе известных - 1672, внесено в официальные списки - 426.

На ноябрь 2022 года центральный памятник - коленопреклонённый солдат со знаменем - демонтирован.

Примечание: Арманд Андрей Александрович - младший сын Инессы Арманд – революционерки, соратницы Владимира Ильича Ленина.

https://xn----7sbejdf1bxejqq1jg.xn--p1ai/component/k2/itemlist/category/22-geroi#sigProId090e98c94d

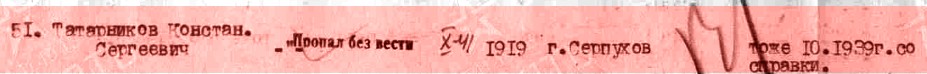

1919 г.р.

Воинское звание: красноармеец.

В РККА с октября 1939 г.

Место призыва: Серпуховский РВК, Серпуховский р-н, Московская обл.

Место рождения: г. Серпухов, Серпуховский р-н, Московская обл.

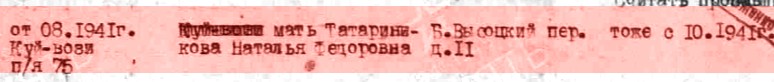

Должность: предположительно стрелок 43-ей стрелковой дивизии.

Красноармеец Татарников Константин Сергеевич пропал без вести в районе Куйвози (в настоящеее время - деревня во Всеволожском районе Ленинградской области) в октябре 1941 г.

Мать Константина Сергеевича надеялась, что сын вернётся с войны. Извещение о том, что сын пропал без вести, получено матерью, Татарниковой Натальей Фёдоровной только 8 августа 1947 г.

Адрес матери героя – Московская обл., г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, д. 11.

На заводе «Металлист» в отделе Главного метролога работает племянница Татарникова Константина Сергеевича – Гущина Ирина Вячеславовна.

Историческая справка:

В 1920 году был образован Куйвозовский финский национальный район с центром в Куйвози. В 1930 столица района была перенесена в Токсово. Куйвозовский (с 1936 Токсовский) национальный район ликвидирован в 1939 году перед началом советско-финской войны 1939—1940 гг. (Зимней войны).

В 1939 году началась советско-финская война. Куйвози использовался войсками Красной Армии как база для операций на восточном участке оборонительных финских укреплений, более известных как Линия Маннергейма.

С началом вступления Финляндии во Вторую мировую войну на стороне Германии в жизни Куйвози произошло много перемен. Финские войска не сумели дойти до Куйвози, увязнув в оборонительных рубежах Карельского укрепрайона.

Сражение началось 30 августа, когда передовые части советской 43-й стрелковой дивизии столкнулись с 8-й финской дивизией. Советские войска не знали о том, что финские солдаты, с которыми они сражались, пересекли Выборгский залив, и ошибочно полагали, что 8-я дивизия была частью основных сил 4-го корпуса. На самом деле 4-й корпус беспрепятственно продвигался на север и восток от советских дивизий, угрожая повернуть на юг и частично окружить советские войска.

В ходе нескольких дней боёв, которые продолжались в районе Порлампи, финны использовали тактику засад для борьбы с превосходящими силами противника. Ближе к вечеру 30 августа 43-я стрелковая дивизия вытеснила 8-ю дивизию из Порлампи в близлежащую деревню Сомме, которая находилась в нескольких километрах к северо-западу. Там бои продолжались всю ночь. Утром 31 августа основные силы 4-го корпуса прибыли на место и атаковали 123-ю стрелковую дивизию в Порлампи и 115-ю стрелковую дивизию в Иласомме, что привело к разгрому северного фланга советской армии. Советские войска были вынуждены отступить, и финские войска приготовились окружить их. Однако 8-я дивизия всё ещё вела тяжёлые бои с 43-й стрелковой дивизией к северо-западу от города и не смогла завершить окружение. Используя в своих интересах лесистую местность, 123-я и 115-я советские стрелковые дивизии отступили на юго-запад в направлении Койвисто. Выборг пал 31 августа, высвободив дополнительные финские силы для борьбы с оставшимися частями 23-й армии. 43-я стрелковая дивизия, которая продвинулась дальше всех на запад, была почти полностью уничтожена финскими войсками 1 сентября.

Жертвы:

Красная армия потеряла 7000 человек убитыми, 1000 ранеными и 9000 пленными, преимущественно из состава уничтоженной 43-й стрелковой дивизии. Финский 4-й корпус потерял 700 человек убитыми и 2700 ранеными.

1906 г.р.

Звание: гвардии капитан.

В РККА с 04.10.1928 г. и в 1936 г.

Место призыва: Таганрогский ГВК, г. Таганрог, Ростовская обл.

Место рождения: г. Таганрог, Ростовская обл.

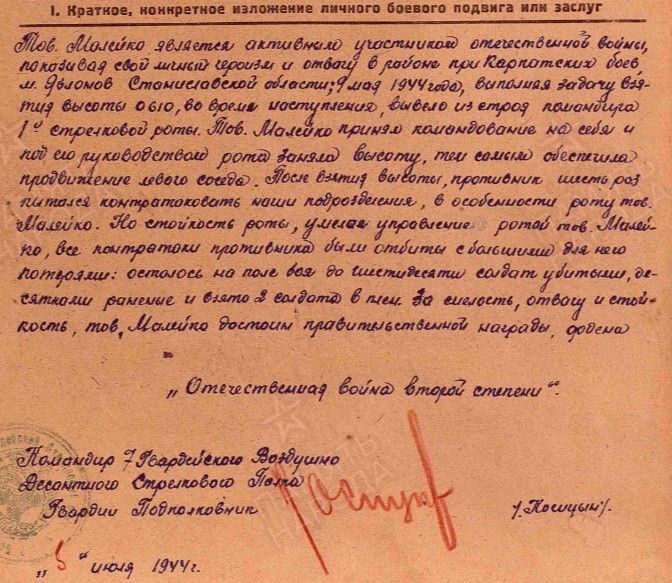

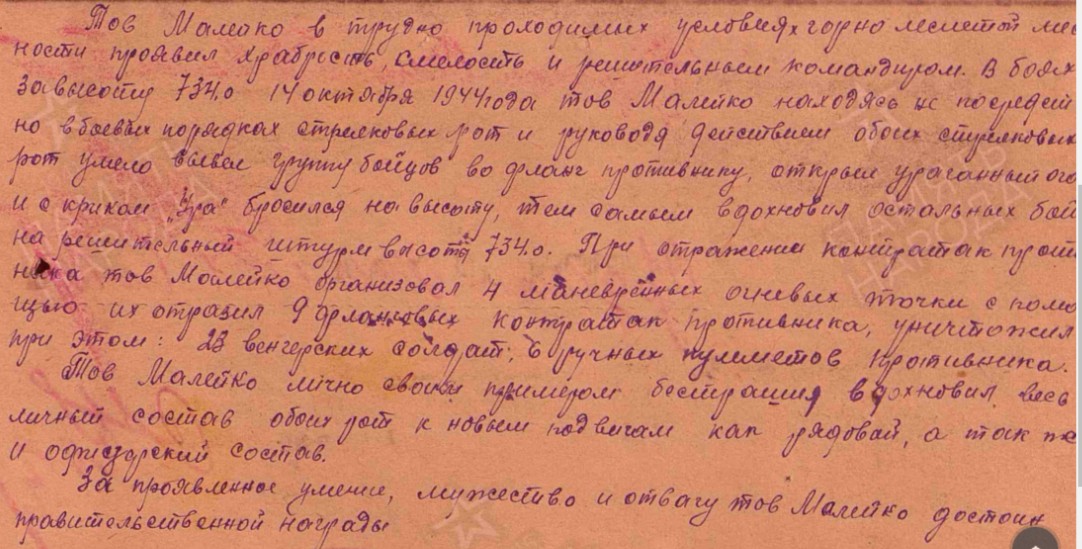

Должность: заместитель командира 1-го батальона по строевой части 7-го гвардейского воздушно-десантного полка 2-ой гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии.

Малейко Кузьма Савельевич по гражданской специальности - хлебопашец. Окончил 6 классов неполной средней школы. В 1936 году окончил трёхгодичную 4-ю пограничную школу, по окончании которой приказом Главного Управления пограничных войск от 07.10.1936 г. ему присвоено воинское звание «лейтенант».

В 1939 г. лейтенант Малейко Кузьма Савельевич участвовал в освобождении западной Белоруссии.

Участие в Отечественной войне: с 22 июня 1941 г. по 16 июля 1942 г. на Воронежском фронте, с 04 ноября 1942 г. по 24 декабря 1942 г. на Сталинградском фронте, с 15 мая 1944 г. по 10 августа 1944 г. на 1-ом Украинском фронте и с 10 августа 1944 г. на Украинском фронте.

Ранения и контузии в Отечественной войне: 2 лёгких и 1 тяжёлое ранение.

В 1943 г. лейтенант Малейко Кузьма Савельевич окончил курсы «Выстрел».

12.7.1944 г. приказом по 18 Армии Малейко Кузьме Савельевичу присвоено воинское звание «старший лейтенант», 12.12.1944 г. приказом по 4-му Украинскому фронту Малейко Кузьме Савельевичу присвоено воинское звание «капитан».

Гвардии капитан Малейко Кузьма Савельевич убит 14 января 1945 г. в бою за город Кошице в Чехословакии.

Первичное место захоронения: г. Ужгород, центр (Подкарпатская Русь, Закарпатье).

Извещение о гибели героя направлено жене, Малейко Варваре

Акимовне, проживавшей в г. Сызрани Куйбышевской обл. на ул. Мельничной. Остались без отца трое малолетних детей: дочь Варвара 1926 г.р., сын Герб 1931 г.р. и сын Юрий 1938 г.р.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, награждён:

- орденом Отечественной войны ΙΙ степени от 27.07.1944 г. за то, что:

- орденом Отечественной войны Ι степени от 20.12.1944 г. за то, что:

https://xn----7sbejdf1bxejqq1jg.xn--p1ai/component/k2/itemlist/category/22-geroi#sigProId82e117eddc

Фотографии:

1-8 - работа «Живая связь времён о прапрадедушке Малейко Кузьме Савельевиче праправнучки– Шалаевой Алёны.

9 – страница с «Бессмертного полка»

10 – Воинское захоронение на Холме Славы в г. Ужгороде.

11 – Плита захоронения.

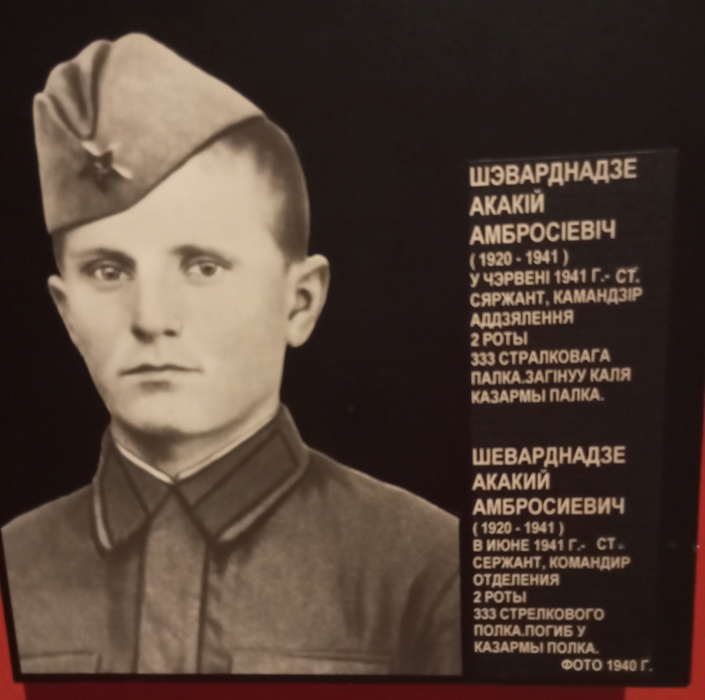

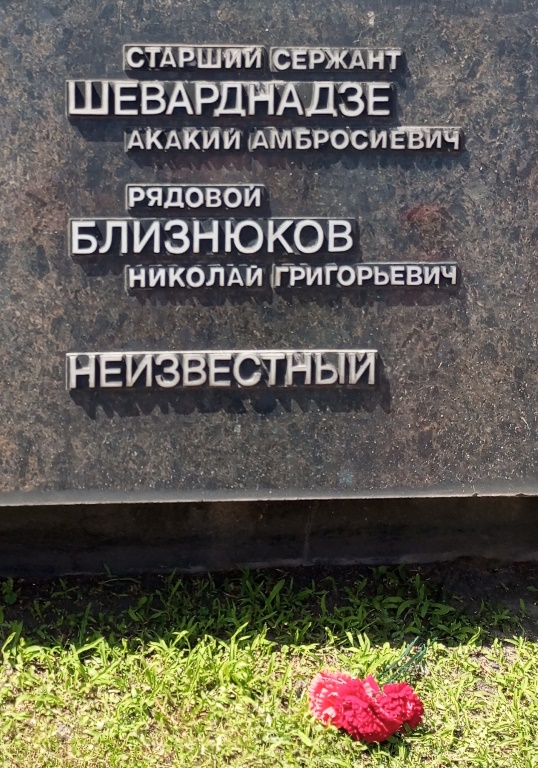

1920 г.р.

Воинское звание: старший сержант.

В РККА с 12.12.1939 г.

Место призыва: Ланчхутский РВК, Ланчхутский р-н, Грузинская ССР.

Место рождения: с. Маматы, Ланчхутский р-н, Грузинская ССР.

Должность: командира отделения 2-ой роты 1-го батальона 333-го стрелкового полка 6-ой стрелковой дивизии 28-го стрелкового корпуса 4-ой Армии Западного фронта.

Старший сержант Шеварднадзе Акакий Амбросиевич убит в первый день Отечественной войны 22 июня 1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками в Брестской крепости.

Место захоронения: территория Брестской крепости, г. Брест, Брестская обл., Белорусская ССР.

Имя защитника Брестской крепости старшего сержанта Шеварднадзе Акакия Амбросиевича высечено на гранитной плите мемориала крепости.

Источник: Память народа.

1922 г.р.

Должность: медицинская сестра инфекционного отделения брестского инфекционного госпиталя.

Хорецкая Вера Петровна погибла в июне 1941 г. в Брестской крепости на Волынском укреплении, спасая раненого пограничника.

Место захоронения: территория Брестской крепости, г. Брест, Брестская обл., Белорусская ССР.

Имя защитника Брестской крепости Хорецкой Веры Петровны высечено на гранитной плите мемориала крепости.

Источники: Память народа, экспозиция музея Брестская крепость.

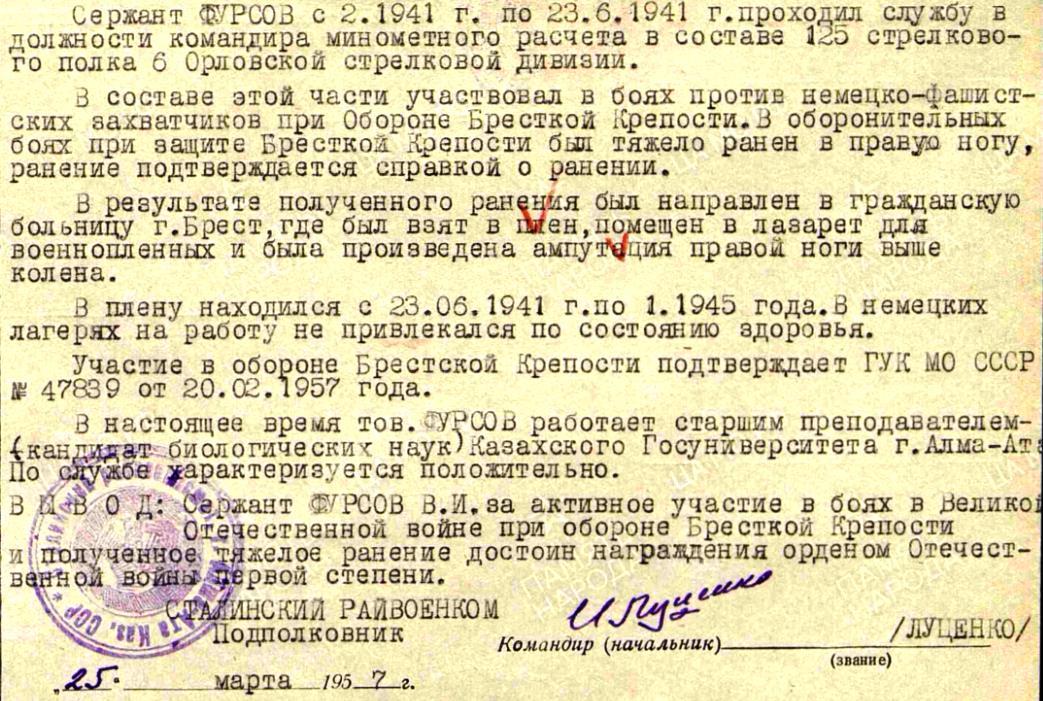

1921 г.р.

Воинское звание: сержант.

В РККА с 1940 г.

Место призыва: Сталинский РВК, Сталинский р-н, г. Алма-Ата, Казахская ССР.

Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская обл., Казахская ССР.

Должность: командир миномётного расчёта 125-го стрелкового полка 6-ой стрелковой дивизии.

Участие в Отечественной войне: оборона Брестской крепости с 22.06.1941 г. по 23.06.1941 г.

Ранения и контузии: тяжело ранен 23.06.1941 г.

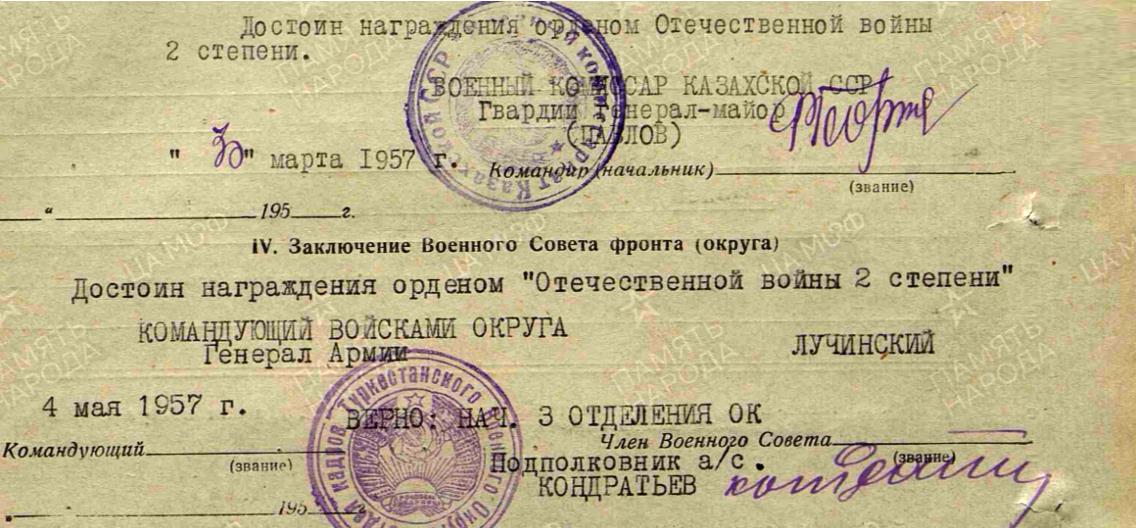

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, сержант Фурсов Владимир Иванович награждён:

- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» от 09.05.1945 г.

- орденом Отечественной войны ΙΙ степени от 09.08.1957 г. за то, что:

О герое Бреста в проекте «Дорога памяти» пишет журналист газеты «Новое Поколение» Кулгазира Балтабаева:

"Среди защитников Брестской крепости был и казахстанец Владимир Иванович Фурсов. Военную службу младший сержант-минометчик, комсорг роты Фурсов проходил в 125-м стрелковом полку, в котором, кстати, числилось 180 казахстанцев. Он пережил не только первый день войны, но и немецкий концлагерь. Общественность отмечает 90-летие замечательного воина, большого ученого Вся его мирная жизнь была связана с КазГУ, куда он поступил в 1939 довоенном году, восстановился в правах студента после победы. Состоялся в альма-матер как ученый-биолог и педагог. И вот уже рядом к ордену Великой Отечественной войны и медалям, нашедшим своего героя после победы, добавился орден Ленина, присужденный в 1967 году за фундаментальные исследования в науке. В июле 1941 года в восьми километрах от Бреста немцы создали под открытым небом первый лазарет-концлагерь. Защищая Брест, Владимир Фурсов получил ранение в ногу. Беспомощный воин был перемещен в этот лазарет. Главным врачом был Юрий Викторович Петров (умер в Ленинграде в 70-е годы), врачами - Симонов, Цирульников (повешены немцами как евреи), Иван Кузьмич Маховенко, Виктор Трофимович Объедков и другие. Комендантом лагеря стал Александр Дулькейт - советский немец, майор, бывший командир 125-го стрелкового полка. Не сразу и не вдруг молодой неискушенный Фурсов поймет, что столь нелепая метаморфоза с коммунистом Дулькейтом - это не предательство, а единственная возможность спасти от расправы и обеспечить побег нашим солдатам и командирам. Сам он был позже схвачен гестапо, погиб в тюрьме Нюрнберга. В начале сентября фашисты собрали здоровых санитаров и погнали на раскопки руин госпиталя. Были извлечены медикаменты и кое-какой хирургический инструмент, что позволило производить операции. Опытный пожилой хирург Иван Кузьмич Маховенко 17 сентября 1941 года ампутировал Фурсову ногу, так как ему грозила смерть от гангрены. Нацистский ад Фурсов прошел в лагерях Холм и Белы Подляски, Замостье, Сувалки и Торно. Только к концу 1943 года он мог передвигаться на костылях самостоятельно. Инвалидов отсортировали немцы в Замостье. Здесь он был сначала направлен на кухню, за которой надзирал лютый ефрейтор Фогель. Провинившихся не вешал, не расстреливал. Всаживал нож в затылок по самую рукоятку. Или в спину, пониже левой лопатки, - зафиксировал воспоминания Фурсова писатель Дмитрий Снегин. Правда о войне доходила и сквозь колючую проволоку, из рук в руки тайно передавалась газета Красная звезда. Фурсов заучивал наизусть ее содержание и передавал другим военнопленным. Однажды во время облавы его обнаружили в чужом бараке. Фашисты избили его и бросили в карцер. Но лагерь заговорил: фашистам капут. Фашисты мстили за Сталинградский котел: каждому третьему красноармейцу вводили в вену воздух, и несчастный погибал в муках. Фурсов выжил - вот уж поистине всем смертям назло. Выдержал все ужасы тысячи дней и ночей плена, не потеряв надежду на победу. В январе 1945 года был освобожден Красной армией и доставлен в Брест. Из жизни ушел в 1995 году. Сильный духом и телом человек выдержал тяжелые испытания жестокой войны."

Источники: Память народа, Дорога памяти.

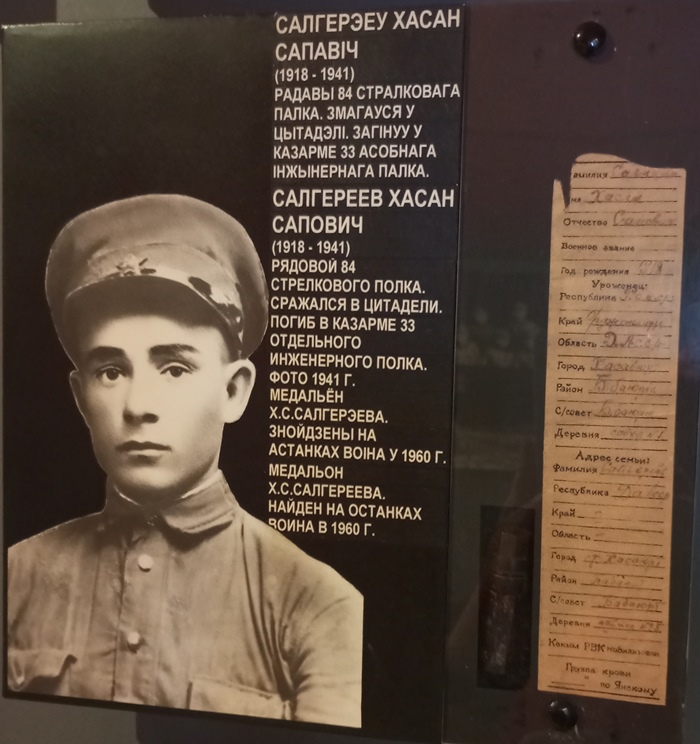

1918 г.р.

Воинское звание: рядовой.

В РККА с 12.12.1939 г.

Место призыва: Хасавюртовский РВК, Хасавюртовский р-н, Дагестанская АССР.

Место рождения: г. Хасавюрт, Хасавюртовский р-н, Дагестанская АССР.

Должность: стрелок 84-го стрелкового полка 6-ой стрелковой дивизии 28-го стрелкового корпуса 4-ой Армии Западного фронта.

Рядовой Салгереев Хасан Сапович сражался в Брестской крепости. Погиб в казарме 33-го отдельного инженерного полка.

Медальон с данными героя найден на останках воина в 1961 году.

Место захоронения: территория Брестской крепости, г. Брест, Брестская обл., Белорусская ССР.

Имя защитника Брестской крепости рядового Салгереева Хасана Саповича высечено на гранитной плите мемориала крепости.

Источники: Память народа, экспозиция музея Брестской крепости.